Русский язык - один из самых сложных и тонких языков мира. В нем есть масса правил, исключений и нюансов, с которыми приходится сталкиваться не только иностранцам, но и носителям языка. Одним из таких нюансов является определение лица глагола. Определить, в первом, втором или третьем лице совершается действие, порой бывает сложно. В данной статье мы рассмотрим причины, которые могут привести к неопределенности в определении лица глагола и правила, которые помогут справиться с этой трудностью.

Одной из причин нарушения определения лица глагола является использование личных местоимений или их отсутствие в предложении. Когда между подлежащим и глаголом находятся специальные слова или наречия, глагол нередко оказывается в форме инфинитива, а значит, не связан с непосредственным определением лица. Это является одним из сложных случаев, когда необходимо провести дополнительный анализ для определения лица глагола.

Еще одной причиной неопределенности может являться согласование глагола с несколькими подлежащими. В таких случаях ответить на вопрос, в каком лице совершается действие, становится сложно. В таких предложениях необходимо определить, какое из подлежащих имеет больший вес или является главным, и согласовать глагол с этим подлежащим. Это правило помогает избежать двусмысленности и обеспечить ясность высказывания.

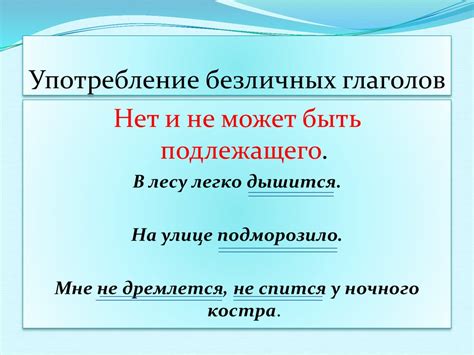

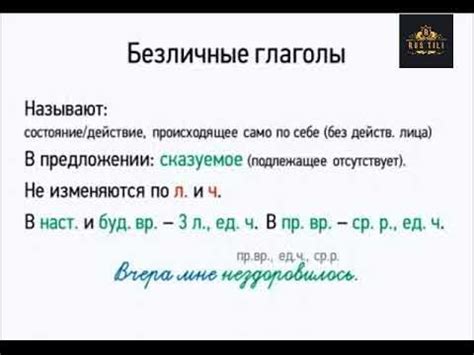

Когда глагол не имеет определенного действующего лица?

В русском языке существуют случаи, когда глагол не определяет конкретного действующего лица. Это может происходить по разным причинам:

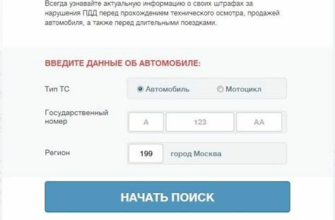

1. Употребление глагола в безличном значении.

Некоторые глаголы в русском языке могут употребляться в безличном значении, когда действующее лицо не указывается. Это особенность нашего языка и требует соответствующего понимания. Например:

Завтра будет солнечно.

В данном предложении глагол "быть" употреблен в безличном значении, и мы не знаем, кто или что будет солнечно.

2. Необходимость выделения действия в целом.

Иногда глагол может не указывать конкретного действующего лица, потому что в данной ситуации важно выделить само действие как таковое, без определения лица, совершающего это действие. Например:

Плавать в море приятно.

В данном случае акцент делается на самом действии "плавать", а не на том, кто конкретно плавает.

Когда глагол не имеет определенного действующего лица, это нормальное явление в русской грамматике. Важно уметь распознавать и правильно интерпретировать такие предложения, чтобы избежать путаницы в понимании.

Причины появления безличных глаголов

| Причина | Объяснение |

|---|---|

| Отсутствие конкретного действующего лица | Безличные глаголы используются в случаях, когда действие само по себе важнее, чем конкретное действующее лицо. Например, в предложении "вещь происходит", важно указать на сам факт события, а не на лицо, которое это событие осуществляет. |

| Выражение общего или всеобщего значения | Безличные глаголы могут использоваться для выражения общих или всеобщих истинных фактов. Например, в предложении "случается так", говорится о том, что так происходит всегда вообще, без привязки к конкретному лицу. |

| Указание на неодушевленные объекты | Безличные глаголы могут применяться, когда требуется указать на действие, совершаемое не объектом, а самим предметом. Например, в предложении "дверь открылась", говорится о том, что сама дверь открылась без внешнего воздействия. |

Таким образом, безличные глаголы предоставляют нам инструмент, который позволяет точнее выразить определенные идеи и особенности предложения. Их применение осуществляется в соответствии с определенными правилами и может меняться в зависимости от конкретной ситуации.

Способы формирования безличных глаголов

1. Инфинитив безличных глаголов

Один из способов формирования безличных глаголов заключается в использовании инфинитива безличных глаголов. В этом случае глагол не имеет определенного подлежащего и выражает действие без какого-либо указания на его исполнителя. Примеры таких глаголов: "надо", "следует", "нужно".

2. Глаголы с неопределенным подлежащим

Другой способ формирования безличных глаголов – это использование глаголов с неопределенным подлежащим. В этом случае глагол согласуется с неопределенным подлежащим в форме единственного числа и третьего лица. Примерами таких глаголов являются: "говорят", "говорят мне", "говорят стихи".

3. Замена подлежащего на указатель "там"

Третий способ формирования безличных глаголов – это замена подлежащего на указатель "там". Таким образом, глагол принимает форму третьего лица единственного числа. Примеры: "там говорят", "там написано", "там сказали".

4. Замена подлежащего на неопределенное местоимение "ничто"

И еще один способ формирования безличных глаголов - это замена подлежащего на неопределенное местоимение "ничто". При этом глагол также принимает форму третьего лица единственного числа. Например: "ничто не происходит", "ничто не случилось".

Безличные глаголы в русском языке

Примеры безличных глаголов в русском языке:

- Похолодало (указывает на изменение погоды, но не указывает на конкретные действующие лица).

- Беспокоиться (используется в выражении типа "Беспокоиться о чем-либо", где субъект действия является неопределенным или не указывается).

- Требоваться (указывает на необходимость или неизбежность чего-либо, но не указывает на конкретного исполнителя).

- Сниться (часто используется в сновидениях, где действующие лица могут быть неопределенными).

- Надоедать (глагол, который указывает на вызывание отрицательных эмоций или раздражение, но не указывает на конкретное лицо).

Безличные глаголы могут быть выражены не только одним словом, но и с помощью фраз, выражений или конструкций. Некоторые предложения с безличными глаголами:

- Мне кажется, что ты прав.

- Страшно холодает на улице.

- Завтра должно пойти снег.

- Мне хочется спать.

- Маме не нравится эта идея.

Правильное использование безличных глаголов важно для ясности и грамматической правильности предложений. Безличные глаголы облегчают общение и помогают выражать определенные ситуации и состояния без указания на конкретные лица или субъекты.

Особенности использования безличных глаголов

Одной из особенностей безличных глаголов является их использование в безличных предложениях. В таких предложениях опускается подлежащее, и глагол стоит в неопределенной форме. Примеры таких предложений: "Моется посуда", "Жарко", "Надо учиться". Такие предложения обычно выражают общие факты или неизбежность действия.

Некоторые безличные глаголы имеют своеобразные правила употребления. Например, глагол "надо" употребляется только с инфинитивом без частицы "бы". Глагол "хочется" также употребляется только с инфинитивом без частицы "бы" и представляет собой желание или потребность. Глагол "следует" употребляется в значении необходимости или рекомендации и часто встречается в официальном стиле.

Знание особенностей использования безличных глаголов позволяет избегать грамматических ошибок и правильно строить предложения. Важно помнить, что безличные глаголы не имеют определенного лица, а их использование связано с выражением общих фактов или неизбежности действия. При использовании безличных глаголов следует обращать внимание на специфические правила употребления некоторых из них, чтобы не нарушать правильность языкового выражения.

Правила образования форм безличных глаголов

Например, глагол "читать" в безличной форме имеет вид "чита́-ться". Глагол "звонить" в безличной форме звучит как "звони́-ться". Эти примеры показывают, что суффиксы -но и -то помогают создать форму безличного глагола, выражающего действие, не привязанное к конкретному деятелю.

Следующее правило касается глаголов, которые имеют приставку. В таких случаях приставка остается без изменений, а суффикс -ся или -сь добавляется к корню глагола. Например, глагол "поднимать" в безличной форме звучит как "поднима́-ться". Таким образом, приставка и суффикс вместе образуют форму безличного глагола.

Также стоит отметить, что в некоторых случаях суффикс -ся может меняться в зависимости от глагола. Например, глагол "бежать" в безличной форме звучит как "бежа́-ться". В этом случае суффикс -ся заменяется на -тся. Такие изменения необходимы для сохранения правильного звукового сочетания и произношения.

Наконец, стоит отметить, что некоторые безличные глаголы имеют особые правила образования. Например, глагол "идти" в безличной форме звучит как "и́дти". В этом случае отсутствует суффикс -ся или -сь, и форма безличного глагола образуется только с помощью изменения основы глагола. Такие особенности следует изучать отдельно для каждого глагола.

Контекстуальная основа выбора формы глагола

Определение формы глагола в русском языке находится в прямой зависимости от контекста, в котором он употребляется. Контекст может включать в себя такие факторы, как прямое дополнение, предлоги, наличие и номер субъекта и другие синтаксические особенности предложения.

Одним из основных факторов, влияющих на выбор формы глагола, является наличие субъекта в предложении. Если субъект определен и указан, то глагол должен соответствовать его числу и лицу. Например, в предложении "Я иду в магазин", глагол "иду" принимает форму первого лица единственного числа, так как субъектом является "я".

В случае отсутствия определенного субъекта в предложении, форма глагола может быть неопределенной. Например, в предложении "Нужно идти в магазин", глагол "идти" не имеет конкретного субъекта и может принять форму второго или третьего лица.

Другим фактором, влияющим на выбор формы глагола, является наличие прямого дополнения. Если прямое дополнение указано и определено, то глагол должен соответствовать его числу и лицу. Например, в предложении "Он пишет письма", глагол "пишет" принимает форму третьего лица единственного числа, так как прямым дополнением является "письма".

Если прямое дополнение не указано или определено неопределенно, то форма глагола может быть неопределенной. Например, в предложении "Надо писать письма", глагол "писать" не имеет конкретного прямого дополнения и может принять форму второго или третьего лица.

| Субъект | Форма глагола | Примеры |

|---|---|---|

| Я | Первое лицо единственного числа | Я говорю |

| Ты | Второе лицо единственного числа | Ты говоришь |

| Он/она/оно | Третье лицо единственного числа | Он говорит |

| Мы | Первое лицо множественного числа | Мы говорим |

| Вы | Второе лицо множественного числа | Вы говорите |

| Они | Третье лицо множественного числа | Они говорят |

Итак, контекст является основой для выбора правильной формы глагола. Субъект и прямое дополнение, если они определены, определяют лицо и число глагола. В противном случае, форма глагола может быть неопределенной.

Зависимость от глагола и его значения

Определение лица глагола в предложении зависит от его значения и контекста. В русском языке существуют глаголы, которые могут быть использованы без определенного лица. Например, такие глаголы, как "нужно", "надо", "можно", "можете", не требуют определения лица, так как они употребляются в общем смысле и отражают неопределенное действие или обстоятельство.

Некоторые глаголы могут быть использованы в различных лицах, но требуют уточнения контекста, чтобы определиться с конкретным субъектом. Например, глагол "говорить" может быть употреблен во множестве лиц: "я говорю", "он говорит", "они говорят", но без контекста неопределенно, кто именно совершает действие.

Значение глагола также может влиять на определение его лица. Например, глаголы, обозначающие чувственные ощущения, как "любить", "ненавидеть", "желать", обычно употребляются в первом лице, так как отражают субъективные переживания и желания.

Важно помнить, что отсутствие определенного лица в предложении может привести к неоднозначности или непониманию, поэтому при необходимости следует явно указывать субъект действия или использовать соответствующие местоимения.